イギリス、フランス、インド、中国、香港、台湾、韓国・・・。長いフィールドワークの旅路だった。おかげで、四ヶ国語以上を駆使するマルチリンガルにはなったものの、語学の能力なんて、能力だとは思わない。勉強すれば誰でもできるのですから。

誰でもできることはゴールが見えているからつまらない。それよりも、求めたものは、裏側の顔だった。語学ができなければ、それぞれの文化圏の裏の顔を覗く作業であるフィールドワークは務まらない。語学一つ、満足にできずに研究室で文献と睨めっこしている世の学者を思ふ。

そういった人たちの見当違いの研究が世に誤解を招いていることを憂う。そういった、どこぞの学生か研究者か、知らんが何も書いていないメールにヘンテコな「通書」に関する研究論文を添付して、ぼくに送ってきて、何が言いたいのかわからないこともある最近の日々。

オレにそんなもん送ってきてどうするの? 構成でもさせようと思うの?

一生懸命研究しているとでも言いたいのだろう。良いことだと思ふ。ただ、方向性が思いっきり誤っている。たぶん、ツッコミでも入れてもらいたいようだから、送ってきたと思うので、言わせてもらえば、この研究文の「通書」に対する定義からして間違っとるよ。

ある日、どなたか知らない親切な方が、ぼくに以下の文章が入った学術論文をくれた。

「日の吉凶をはじめ種々の生活便利情報、百貨知識、お礼、簡易な占法、夢判断等々を載せているので、単なる「暦」とは区別して「通」の字を賦す。一説に「通年」の意とも、通俗の意味とも云われているがよく分からない」

お~い!よく分からないじゃないでしょうが!ヽ(`△´)/

『通書』と名のつくものには、大きく分けて二形態ある。一つが、「通書」と名前を付けられただけの「開運暦」、皆さんが翻訳したリチヤード・J. スミスの通書概念である「カレンダー(Calendar:暦)」と区別された「アルマナック(Almanac:開運暦)」である。

それとは別に、古代東洋人の自然科学としての天体観測を毎年更新して行く、エフェメリス(Ephemeris:天文暦)としての機能がある。それは、清代に著わされた陳松の『御覧天象淵源』に顕著な天体観測のデータなのである。

それらの実星と言われる「七政四余」の観測データをエフェメリス(Ephemeris:天文暦)として毎年更新する。それは、東洋哲学のみが五術という形で持つ、「時間と共に変化する」運命論に基づくものなのです。そのため、時間と空間を結びつけた哲学体系が、風水で使われるエフェメリス(天文暦)としての通書からうかがい知ることができるのです。

風水の別称である堪輿(かんよ)とは、「堪」は天、「輿」は地を意味しており、「堪輿」で天地全体を意味し、人が天や地を見つめる意味から、風水や地理と同義に使われてきたのです。

それでは、天体観測が何故必要となったかを知るために、星の観測と風水は、どう結びついているかを知らなければなりません。そのためには、命・卜・相の機能的分類である「六大課」というものを理解する必要があります。 子平と七政四余が結びついた中典の最上位である「星平会海」を用いた五術相学である「星平風水」、下典「演禽風水」の理気や「天星擇日法」で用いられるのが、七政四余の運行を毎年算出し記載されている「エフェメリス(Ephemeris:天文暦)」としての『通書』です。

子平と七政四余が結びついた中典の最上位である「星平会海」を用いた五術相学である「星平風水」、下典「演禽風水」の理気や「天星擇日法」で用いられるのが、七政四余の運行を毎年算出し記載されている「エフェメリス(Ephemeris:天文暦)」としての『通書』です。

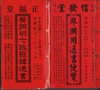

*写真は七政四余の2008年12月の黄道宮度。『正福堂 蔡炳圳七政經緯通書』台湾進源出版

つまり、通書の用途と原型は、七政四余や宿曜二十八宿にみられる実星の運行(通行)が毎年、計算されて書かれている「エフェメリス(Ephemeris:天文暦)」にあるのです。

「七政」とは、太陽・月・水星・金星・火星・木星・土星の七つの天体を表します。また、「四余」とは、月の遠近点および白道(月の軌道)と黄道(太陽の軌道)の南北交点を指しています。

天体観測により考察された時間と共に変化する空間の哲学を用いる高度な風水が明代から清代にかけて最高潮に達しましたが、今では、それだけ高度な風水を扱う人たちが激減して、通書と名のつく毎年刊行される書籍は、ただの「アルマナック(Almanac:開運暦)」としてもてはやされています。

ちなみに、我々のように星度まで考慮する古代人の哲学思惟に基づく「時間と共に変化する」という定義を根底に踏まえた堪輿を扱うものは、風水と区別しても良いと思う。堪輿というべきだ。星の運行を時間の変化と共に考慮できない風水は決して、「堪」の字義である「天」体を考慮していないのだから、風水と言っても、「堪輿」と言ってはならない。

風水師が天体の運行を考慮し時間と空間の間に橋を架け、世界を読み解こうとした云わば、哲学者、風水師達が「堪輿家」なのであって、厳密に区別すべきだろう。それは、暦という形で、理気と呼ばれる「時間による気の運行の循環による作用」の相違が現れ始める風水世界における百家争鳴の始まりでもあった。詳しくは、理気とは何か?を参照のこと。

そして、本当の自然科学としての風水である「堪輿」では、七政四余の運行をエフェメリス(Ephemeris:天文暦)としての通書から分析して、様々な用途に合わせた時間の概念と結びつけた運の盛衰を日時をはじき出すための技術である擇日法を用いる。

擇日の種類は中國において、正統擇日の方法として、「天星擇日法」である「七政四餘」と「三合擇日法」である「通書擇日」、または「黄道吉日」と呼ばれる二系統に分類できます。正確には、この二種類の方法のみを「擇日法」と呼んで良いのです。

「天星擇日法」⇒「七政四餘」

「天星擇日法」⇒「七政四餘」

使用される通書『正福堂 蔡炳圳七政經緯通書』台湾進源出版

「三合擇日法」⇒「通書擇日」、別称「黄道吉日」

使用される通書『信發堂 廖淵用通書便覧』

ある戦士は云います。

ある戦士:「擇日法を使えない風水師は、地理風水師ではない。

擇日は、気候の問題でもあるのだ。」

ダニエルも言います。

ダニエル:「飛べない豚はタダの豚だ!勉強不足の学者もグウタラの豚だ。」o(゙ε゙)o

エフェメリスとしての通書とアルマナックとして使われる開運暦は、違うのね。地理風水師が通書を使うのは擇日法を使用するからです。

通書は二種類あり、擇日法のために用いられる通書が、七政の星の運行(通行)が毎年、計算されて書かれている「エフェメリス(Ephemeris:天文暦)」としての通書で、生活便利情報、百貨知識、お礼、簡易な占法、夢判断等々に使われるアルマナック(Almanac:開運暦)との区別が求められる。

つまり、一般大衆が用いる「アルマナック(開運暦)」と堪輿家(風水師)、星学家(占星術)が天体を考慮するために用いる「エフェメリス(天文暦)」は、同じ『通書』という名前を冠しながらも、用途、性質が全く異なるのだ。一般人は『通書』(開運暦)を持って、簡易な占法として使用するが、堪輿家や星学家は『通書』(天文暦)を用いて、高度な占法として擇日法を用いたのだ。

擇日は、通書の中に書かれた情報を複雑な組み合わせで用いる職人芸で、通書を使いこなせるようになるには、何年も複雑な学習が必要で、通書を使いこなせる人間が冠婚葬祭にも携わり、擇日師と呼ばれる擇日館を開き、風水師の民間における職業として根付いていた。

擇日は、中国古典籍において、擇吉、諏吉、涓吉、諏日、剋擇あるいは選擇と呼ばれてきました。民間では、「良い日を見る」、「日を拾う」、「日を選ぶ」と称して、それは一種の「黄道吉日」或いは「良辰吉時」とされる方位術としても選択されてきた。

いわゆる擇日とは、広義における定義しては、中国人が『通書』或いは『農民暦』を参考にして選んで特別な時間帯に特別な事があるという関係性を慣例とするものだ。

このような慣例は通常、日選びを専門とする擇日師と呼ばれる職業の人が、責任を持ち『通書』或いは『農民暦』を様々な用事にあわせて割り出し、縁起の良い日、悪い日を事前に割り出す。それらの専門職の擇日師たちは、擇日堂、算命館と呼ばれる場所で生業をし、一般の人たちは擇日師に結婚の時期、引っ越しの時期、開業日、畑の鍬入れの日、葬儀の日取り、日常の様々な用事を行う前に相談して、適する日や方法を教えてもらって決定する。

中国における正統な擇日学の原書は、清朝乾隆三十八年西元(1773年)の命大学士における様々な各家理論と精華を融合させ編成された欽定四庫全書にある「協記辨方書」こそが擇日に依拠する。

早い段階の擇日通書と擇日教材は洪潮和の著作『剋擇講義』に見られる。洪潮和は、清朝の泉州で生まれた人士で、擇日通書と擇日教材による編集をはじめた。

堪輿家と呼ばれる天体を考慮できる風水師は、擇日法を用いて、冠婚葬祭の日取りや相談を受けて生業して、民衆に根付く存在であった。例えば、豊作を願う農民の声を聞き、農民の願いをかなえるために、擇日師は日取りを選ぶ。

陽宅、陰宅と呼ばれる宅相、墓相、地相だけを見るのが本当の風水師の仕事ではない。擇日法にみられるように民衆に根付く、精神カウンセラーのような仕事をもになっていたのが、本当の風水師の仕事だ。

また、その擇日法は天体の観測より導き出された自然科学と「時間と共に変化する」、時間哲学の融合であった。それは、空間と時間が出会った哲学の始まりでもあったのだ。

この論文をくれた人に贈る四文字熟語「班門弄斧!」。(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

添付文章だけで、何も書いていないし、名前がないメールを送ってくるのは、失礼なことですよ。それは、タダの怪文書で、奇しくも東洋の学問を勉強している人間ならば、礼節くらいは通そうぜ!ヽ(`△´)/

って言うか、勉強していないか?研究室にこもっているだけでは、社会常識は身につかないアルヨ。それとも、研究室にも入れないようなヤツで社会常識ゼロの輩からのイタズラか?(╬☉д⊙)あ?

学者さんは、通書とは「アルマナック(Almanac:開運暦)」だと思っていたようですが、この文章を読んで、通書には二種類の概念があり、同じ漢字で「通書」と書かれ、しばし混同されていますが、本当の通書とはどういった目的で、どういった人々に使われていたかをよく、ご理解いただけたことだと思います。

そう、通書の用途は「アルマナック」だけではないのです。

「アラ、マニアック!」~ (/´θ`)/ アーレー

実践家と言われる理論を机上ではなく、必要とされる現場で使いまわす人々と、学者と呼ばれる机上の空論をやたらいじり回す人々。それは、あたかも、経済学に精通し、ウォール街で活躍する資本家と、大学で経済学を教えるだけで、実際にお金を動かしたことのない教授の違いと同じことなのだろう。

ただ、これからの研究者には、机上の理論だけではなく、フィールドワークを通じて、外の世界を見つめ、知識や学術と呼ばれるものが実際の現場でどのように使われているのか見聞を広め、自らの体験を通じて、より熟考された認識を持って、社会に研究を還元してもらいたいと望む。

本来、学者とは研究者であり、博物館の展示品を鑑賞するだけのギャラリーでは決してないはずだ。学者は研究者であり、探求者であり続けるべきではないだろうか。

通書一つとってみても、学者と実践家では、かくも見つめているものが違う。

それは、ひとえに日本における風水研究は、学者側の勉強不足だと言わざるを得ない。

しかし、日本の風水の現場を見る限りでは、日本の風水実践家たちよりも、日本の学者の研究のほうが、まだ良識があり、まともであることも一つの悲しい事実である。

つまり、日本においては、学者さん達の研究よりも、もっと惨憺たる状況(100点満点!?を参照)なのが風水実践家たちと呼ばれる職業的に風水を生業にしている風水師たちと、その現場であると指摘したい。今、もっと高度な研究と実践が求められている。