自然への道

この現代では、人間と自然の距離が遠ざかってしまいました。

人間は自分を知っているという非常識から端を発し、更には自分達の作り出した科学なるものの常識があたかも臨界点のような思い込みから、強烈なエゴを周りに振りまいた結果が、食品の著しい添加物や防腐剤による人体の汚濁や劣悪な環境破壊を巻き起こしました。

それに伴い、環境ホルモンによる人体の変容やら自然からの逆襲としか考えられないような、エボラ熱などの伝染病や竜巻や地震や日本人の死亡率第一位の癌や、不治の病と言われるエイズ等などきりがないくらいの病んでいる地球になろうとしています。

それに伴い、環境ホルモンによる人体の変容やら自然からの逆襲としか考えられないような、エボラ熱などの伝染病や竜巻や地震や日本人の死亡率第一位の癌や、不治の病と言われるエイズ等などきりがないくらいの病んでいる地球になろうとしています。

もちろん都会のど真中で毒ガスが吹き出した事件もありましたね。この毒ガス自体も何のために開発されたのでしょうか?それは人間を殺すために人間が作りしものです。そんな不自然なものがなければあの事件で毒ガスを嗅ぐ人もいなかったでしょう。

もちろん都会のど真中で毒ガスが吹き出した事件もありましたね。この毒ガス自体も何のために開発されたのでしょうか?それは人間を殺すために人間が作りしものです。そんな不自然なものがなければあの事件で毒ガスを嗅ぐ人もいなかったでしょう。

この世の中に不自然なものが氾濫しているのは何も防腐剤や添加物や毒ガスやピストルや麻薬だけではありません。精神病と呼ばれ、その昔は狐つき(現代では分裂病と呼ばれている)などの呼称で呼ばれていた病が、この現代ではなんと多いことでしょうか。暗い気分に沈んでいくうつ鬱病を始めとして軽傷から重症にいたるまで、これらの病の研究は進んでいるようですが、いまだ手探りの状態と言わねばなりません。

この世の中に不自然なものが氾濫しているのは何も防腐剤や添加物や毒ガスやピストルや麻薬だけではありません。精神病と呼ばれ、その昔は狐つき(現代では分裂病と呼ばれている)などの呼称で呼ばれていた病が、この現代ではなんと多いことでしょうか。暗い気分に沈んでいくうつ鬱病を始めとして軽傷から重症にいたるまで、これらの病の研究は進んでいるようですが、いまだ手探りの状態と言わねばなりません。

なぜなら、これらの病こそ人間が自然から遠ざかったゆえに人間が何を求めてよいか分からないという虚無であり、一つの悪夢に他ならないのですから。その証拠にこれらの病はあまりにも不自然で、この不自然な社会生活に疲れきった人が陥りやすいという傾向があります。(もちろん、人により個人差があります)。

なぜなら、これらの病こそ人間が自然から遠ざかったゆえに人間が何を求めてよいか分からないという虚無であり、一つの悪夢に他ならないのですから。その証拠にこれらの病はあまりにも不自然で、この不自然な社会生活に疲れきった人が陥りやすいという傾向があります。(もちろん、人により個人差があります)。

だから、一般的に鬱病などに陥りやすいものは繊細で敏感な人が圧倒的に多いし、この社会の中での被害(例…イジメやリストラや家庭の不和など)を経験したために、心が立ち直ることができず屈折してしまったために陥ったりするケースが多く、どれも"不自然"から生じた産物なのです。

だから、一般的に鬱病などに陥りやすいものは繊細で敏感な人が圧倒的に多いし、この社会の中での被害(例…イジメやリストラや家庭の不和など)を経験したために、心が立ち直ることができず屈折してしまったために陥ったりするケースが多く、どれも"不自然"から生じた産物なのです。

そもそも、人間という生き物自体が自然との調和を完全にはおこなっていないのです。人間とは、人格という意味をともなって、初めて人間であると実証されるもので、我々が何気なく抱いている概念の人格とは単一であるという共通概念を有しているようです。

しかし、この概念自体に大きな間違いがあります。人格=単一の個性という図式は、現代人のただの思い込みにすぎないのです。その証拠に人格という意味のpersonality という英語の語源はラテン語の persona (劇などの登場人物、仮面)と言う言葉からきているのです。

しかし、この概念自体に大きな間違いがあります。人格=単一の個性という図式は、現代人のただの思い込みにすぎないのです。その証拠に人格という意味のpersonality という英語の語源はラテン語の persona (劇などの登場人物、仮面)と言う言葉からきているのです。

つまろところ人間の人格などというものは、一つであるはずがなく、さまざまな仮面を付けた劇などに登場する道化のようなものだと、私はここで指摘しなければなりません。

私の個人的な経験則から言いますと、人間の本質とは"多重人格"であると言えます。人間は常に自分が同一の存在として語っていることを想定しているのです。ロシアの神秘思想家P.D.ウスペンスキ一(1878-1947)は、次のようにこの現象を表現しています。

「最初に統一性または単一性という幻想を人間に産みだすものは、第一に単一の肉体感覚、第二に彼の名前―――これは普通、生涯変わらない。それから第三に、教育によって植え付けられたり模倣によって身についた各種の機械的習慣である。いつも同じ肉体感覚があり、いつも同じ名前を聞き、自らのうちに昔得た同じ習慣、傾向に気づくと、自分が常に同じ存存だと思いこんでしまうのである。」 P.D.ウスペンスキ一

現代では、人間が自分に対して不信感を持ち姶めている時代だけに、このような考えに見られる人間という生き物が統一性を欠き、多重人格的構造を本質に有しているという説はやがて現代で広く認知されるでしょう。すでにこのように考えるもの達は多いのです。

また、P.D.ウスペンスキーがいう様に、人間が単一であると思いこむ第三の要素である「教育によって植え付けられたり模倣によって身についた各種の機械的習慣」の中でも、特に「お金を使う」という行為が現代では、自分が常に同じ存在であると思いこませる決定的な役割を演じていると、私は考えています。

特に、日本などの東洋の中での先進国といわれる国は、経済が安定したため、「中流階級としての意識」(*1997年の当時)がシステムとして根付き、物質的な物に心をとらわれすぎ、同じような消費を繰り返して行くうちに、着ている服や靴や生活の水準がほぼ変わらないという事実から、いつの間にやらぬるま湯に使った安易な考え方で、「人間は皆平等である」と、声高々に謳歌することに馴れてしまったのです。

私は、これを先進国の「唯物論的相対主義」と、呼んでいます。これは、「豊か過ぎた病」とも考えられます。この病の最たる中毒症状は、物質主義に固執するあまり「生の消費者」に人間を変えてしまうという点にあります。そのため、この病に犯された人々は、「魂の救済」という言葉を聞くだけで、吐き気を催し、そんなものはこの世に存在しないと言わんばかりの態度で、そ知らぬふりを決め込むのです。

私は、これを先進国の「唯物論的相対主義」と、呼んでいます。これは、「豊か過ぎた病」とも考えられます。この病の最たる中毒症状は、物質主義に固執するあまり「生の消費者」に人間を変えてしまうという点にあります。そのため、この病に犯された人々は、「魂の救済」という言葉を聞くだけで、吐き気を催し、そんなものはこの世に存在しないと言わんばかりの態度で、そ知らぬふりを決め込むのです。

もちろん、これには伝統文化の没落から、宗教の堕落という様々な問題も関係してくるのでしょうが、要は「豊か過ぎた病」といわれるように、人間の精神の活動が現実に及ぼす力の尊大さを現代人といわれる人々はなおざりにし、物質にのみ固執するようになった点は否めません。

もちろん、これには伝統文化の没落から、宗教の堕落という様々な問題も関係してくるのでしょうが、要は「豊か過ぎた病」といわれるように、人間の精神の活動が現実に及ぼす力の尊大さを現代人といわれる人々はなおざりにし、物質にのみ固執するようになった点は否めません。

では、「豊か過ぎた病」といわれる現代人はいかなるものを見過ごしているのか、考えてみたいと思います。

たぶん、誰もがインドなどに行った折に、沢山の物貰いを見かけることでしょう。これらの人々は、子供や大人と様々ですが、中でも目を引くのが、沢山の手や足のない人々です。これらの人々の切断部は、きれいに肉が覆っており、切断されて、随分時間が経っています。それもそのはずで、インドの貧しい家庭に生まれた子供は、物貰いとして哀れみを懸けてもらえる様に、赤ん坊のうちに手や足を両親によって切り落とされてしまうのです。

たぶん、誰もがインドなどに行った折に、沢山の物貰いを見かけることでしょう。これらの人々は、子供や大人と様々ですが、中でも目を引くのが、沢山の手や足のない人々です。これらの人々の切断部は、きれいに肉が覆っており、切断されて、随分時間が経っています。それもそのはずで、インドの貧しい家庭に生まれた子供は、物貰いとして哀れみを懸けてもらえる様に、赤ん坊のうちに手や足を両親によって切り落とされてしまうのです。

きっとそのような人々にとって、生きているということは自ら死を選択することより辛いことに違いないのです。だが、彼らの心にはヒンドゥー教があります。彼らにとって、神を信じることによって、報われようとする一心がなければ、明日をも生きて行くことはできないのです。

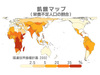

世界には、様々な不平等があります。たとえば、豊かな国で安穏としている人にはわからないことが沢山あるのです。今はもう何も取れないといわれている廃鉱で、僅かに取れる鉱石を売って暮らす人々や一日一食にも満たない食事しかできない人々、明日は地雷を踏むかもしれない国を追われた難民達、どれを取っても想像を絶する苦痛に満ちている生活のはずなのです。

世界には、様々な不平等があります。たとえば、豊かな国で安穏としている人にはわからないことが沢山あるのです。今はもう何も取れないといわれている廃鉱で、僅かに取れる鉱石を売って暮らす人々や一日一食にも満たない食事しかできない人々、明日は地雷を踏むかもしれない国を追われた難民達、どれを取っても想像を絶する苦痛に満ちている生活のはずなのです。

しかし、彼らは信じているのです。目に見える肉体的苦痛は、一時のものに過ぎないと、魂こそはその苦痛を乗り越えることができると信じているのです。

しかし、彼らは信じているのです。目に見える肉体的苦痛は、一時のものに過ぎないと、魂こそはその苦痛を乗り越えることができると信じているのです。

それでは、肉体を伴うことによって得られる苦痛とは、如何なるものか『ヤコブの黙示録』から、考察したいと思います。キリストの十二使徒の中で、最初の殉教者となったヤコブは何を感じ、何を受け入れたのかを。

それでは、肉体を伴うことによって得られる苦痛とは、如何なるものか『ヤコブの黙示録』から、考察したいと思います。キリストの十二使徒の中で、最初の殉教者となったヤコブは何を感じ、何を受け入れたのかを。

「・〔§27義人ヤコブ〕主が言った…あなたは自分に対して大いなる怒りと憤りをかき立てた(キリストの処刑にたいして、為す術を知らなかったため)。しかし、その他のことが起こらなければならなかったのだ。

・〔§28ヤコブの苦悩〕しかし、ヤコブは臆病で泣き出した。そして、彼は岩の上に座った。

・〔§29定めを受ける〕主が彼に言った、ヤコブよ、あなたはかくまで苦しみを受けている(キリストの死)。しかし、悲しんではならない。肉体が弱いのだ。それは定められたことを受けるだろう(ヤコブへの受難)。しかし、あなたは臆病であっても恐れてはならない。

さて、ヤコブはこれらの事(ヤコブに与えられる肉体の苦痛を伴う受難)を聞いて、目の涙をぬぐい、非常に苦しんだ。」※ カッコ内著者加筆

このヤコブの内的な葛藤に現れてくる肉体的もろさを嘆き、それを克服しようとする微細な精神活動こそが、「豊か過ぎた病」といわれる現代人の失ってしまった心のあり方なのです。それは、「自らの魂を、また神を信じる」という気持ちに見られる崇高にして、かくも人は気高く生きることができるという偉大な精神を忘却してしまったのです。

現代社会において、「魂」という言葉は、一種の死語になりつつあるのは事実です。

現代社会において、「魂」という言葉は、一種の死語になりつつあるのは事実です。

特に、東洋社会は、西欧社会におけるギリシア時代からの積み重ねであるところの西欧哲学といわれる思考実験の意識についていけない人々が、多いのもまた事実です。

西欧社会の学問的保守主義であるアカデミズムは、この哲学という命題に備わった「魂の探求」を抜きにして語れない問題にもかかわらず、東洋社会において自分らの伝統文化であるところの儒・佛・道といった素晴らしい哲学的命題の伴ったアカデミズムである「魂の探求」への道に対して、一種異なった偏見で、旧社会の遺物のような目で見るという事は、もはや、どうかしているといわずになんと言えばよいでしょうか。

西欧社会の学問的保守主義であるアカデミズムは、この哲学という命題に備わった「魂の探求」を抜きにして語れない問題にもかかわらず、東洋社会において自分らの伝統文化であるところの儒・佛・道といった素晴らしい哲学的命題の伴ったアカデミズムである「魂の探求」への道に対して、一種異なった偏見で、旧社会の遺物のような目で見るという事は、もはや、どうかしているといわずになんと言えばよいでしょうか。

もちろん、ここでは儒・佛・道といった伝統文化の名を語り、社会の中における文化的位置付けを考えて行くことのできない悪質な新興宗教を除外して考えてください。

もちろん、ここでは儒・佛・道といった伝統文化の名を語り、社会の中における文化的位置付けを考えて行くことのできない悪質な新興宗教を除外して考えてください。

現代社会において、本来の東洋社会において成り立っていたシステムとは、異なった文化様式を近代化として、推し進めて行く東洋社会にあっては、自分らの有していた伝統文化に根付く学問的保守主義であるアカデミズムを捨て去ることにより進展しているのが悔やまれてなりません(拙著:『東洋の伝統文化とユング心理学』参照) 。

さて、このへんでまた別な角度から、人間が不自然という暗闇にいかにして葬られようとしているかをご紹介したいと思います。

例えば、自然から不自然に移り変わっていくこの社会現象の変遷を私なりに抽象的にたとえますと、「昔は透き通るような水の流れる川だった場所が今では吐き気を催す下水が流れている」とでもいったところでしょうか。

例えば、自然から不自然に移り変わっていくこの社会現象の変遷を私なりに抽象的にたとえますと、「昔は透き通るような水の流れる川だった場所が今では吐き気を催す下水が流れている」とでもいったところでしょうか。

それにともなって私達の心の中にも下水が流れ込んできているのではないでしょうか。そして、それこそが全ての病んでいる原因なのです。病んだものが弱っていくという自然界の現象は避けようのない事実でもあります。

「死に近づいた精神状態は、もはやそれをもとのように蘇らせることはできない(斉物論)」

と、言っており、つくづくこの病んだ環境と対をなすかのように荒んでいく人間の心のあり方に歯止めはないのかと考えてしまいます。そして、行き着く先は、絶望なのかと。

実存主義の創始者と呼ばれるキルケゴール(1813-1855)は、「死に至る病とは絶望のことである」といい、絶望とは「絶えず現在のときに生ずる」ものであり、絶望者が「絶望している瞬間ごとに、絶望を自ら招き寄せつつある」という。

実存主義の創始者と呼ばれるキルケゴール(1813-1855)は、「死に至る病とは絶望のことである」といい、絶望とは「絶えず現在のときに生ずる」ものであり、絶望者が「絶望している瞬間ごとに、絶望を自ら招き寄せつつある」という。

キルケゴールは、「人間は精神である。しかし精神とは何であるか。精神とは自己である」といい、人間と精神と自己が同じ様相として捉えようとしたところに、彼の言う絶望がある。人間であることとはつまり自己であることと同義であり、人間は精神の存在であり、精神によって規定されている。

キルケゴールのいう人間を規定する精神とは、決してデカルト的コギトをさすのではなく、「人は単独な人間を思惟することはできない、ただ人間という概念を思惟しうるばかりである」という。

近代理性主義の「精神」が基礎づける人間存在とはあくまでも概念的な人間でしかない。キルケゴールにとっての自己はあくまでも有神論的実存主義的な自己である。「信じるがゆえに我在り」なのである。信仰という具体的行為によってこそ人の生は可能になると定義しました。

また、絶望という心理状態に人が陥るのは、自己への関係がバランスをとれなくなったときであり、さらに自己との不均衡とはつまり他者との不均衡であるとして、絶望はなにか外的な事件によって己の身にふりかかるものではなく、「人間自身のうちにひそむこと」なのです。

私が最近つくづく感じますのは、確実に人間のマインドが退化しているという事実です。この退化を促進させている原因としましては、社会が人間を一方的に飼い慣らすのに成功したということにあるのではないでしょうか。つまり、そこには絶望という自己への関係がバランスを取れなくなった不均衡さえ感じさせない社会が作られ、また絶望(他者や自己との不均衡)を感じ取ることのできなくなった退化した人間たちこそ、本当の絶望に既に陥っているのです。

私が最近つくづく感じますのは、確実に人間のマインドが退化しているという事実です。この退化を促進させている原因としましては、社会が人間を一方的に飼い慣らすのに成功したということにあるのではないでしょうか。つまり、そこには絶望という自己への関係がバランスを取れなくなった不均衡さえ感じさせない社会が作られ、また絶望(他者や自己との不均衡)を感じ取ることのできなくなった退化した人間たちこそ、本当の絶望に既に陥っているのです。

人間が社会での目的、延いては果たす義務といったものは人間の営みとしての最大の特徴である食事を取るという行為に使役されてきました。しかし、近代化の流れに沿って、この行為に関する捉え方の観点の逆転が起きました。

人間が文明の発展と呼ぶ、「より便利なものの追求」という行為に見られる文明の発達形態は、人間精神という観点に立たない唯物的発想であり、人間を機械のように変えたのです。

人間が文明の発展と呼ぶ、「より便利なものの追求」という行為に見られる文明の発達形態は、人間精神という観点に立たない唯物的発想であり、人間を機械のように変えたのです。

そして、その結果が、著しい「より便利・より効率的」という行為に釘づけにされた生活様式によって成り立つ、ありきたりの日常だったのです。このおかげで人間の精神は動物のように怠惰で感性の趣くままに生きる「動物型人間」を大量に作り上げるのに成功したのです。

そして、これらの動物型人間を管理するのは様々な思想を抱いた一部の特権多き、ある意味において前者に比べ、優れた人間達である「管理型人間」なのです。管理型人間は彼ら「動物型人間」が興味を持ち追いつづけるような獲物(心が執着して止まないような欲望の対象)を次から次へと用意することで人間を家畜の様に扱う洗脳を完璧に演じました。

そして、これらの動物型人間を管理するのは様々な思想を抱いた一部の特権多き、ある意味において前者に比べ、優れた人間達である「管理型人間」なのです。管理型人間は彼ら「動物型人間」が興味を持ち追いつづけるような獲物(心が執着して止まないような欲望の対象)を次から次へと用意することで人間を家畜の様に扱う洗脳を完璧に演じました。

この場合の家畜のように扱うという言葉の意味こそ、先ほどから論じている人間の価値の逆転だったのです。価値の逆転とは人間が本来探求しなくてはいけない「生と死」の意味に関する探求の終焉でもあったのです。

この場合の家畜のように扱うという言葉の意味こそ、先ほどから論じている人間の価値の逆転だったのです。価値の逆転とは人間が本来探求しなくてはいけない「生と死」の意味に関する探求の終焉でもあったのです。

なぜならこの逆転に伴って、人間の最大の特徴であり、探究の糧でもあった『生きるため(「生と死」の探求のため)に食う』が、『食うために生きる(だから、働く)』という形式へと、観点の逆転化が起きたのです。

この現代的価値である、『食うために生きる』にともなって「生きるため」=「生と死の探究」=「魂の探求」=「魂への教育」という図式が砕け散ってしまいました。そして、残されたのは食わなくては死んでしまうからただ働くといった、ただの屍のような人間たちが生まれたのです。

この現代的価値である、『食うために生きる』にともなって「生きるため」=「生と死の探究」=「魂の探求」=「魂への教育」という図式が砕け散ってしまいました。そして、残されたのは食わなくては死んでしまうからただ働くといった、ただの屍のような人間たちが生まれたのです。

まさに、生きていることの意味を忘れ去った「絶望」だけが残されたのです。そして、ただ何となく時間が過ぎて死ぬのが恐いという人間達の増加にともない、医療技術の進展と共に、そのような発想が結び付き、これまた、ただ生かしておけば良いという高齢化社会を促進させる哀れな医療技術(例…臓器移植・クローン技術)を造り出しました。

まさに、生きていることの意味を忘れ去った「絶望」だけが残されたのです。そして、ただ何となく時間が過ぎて死ぬのが恐いという人間達の増加にともない、医療技術の進展と共に、そのような発想が結び付き、これまた、ただ生かしておけば良いという高齢化社会を促進させる哀れな医療技術(例…臓器移植・クローン技術)を造り出しました。

ここから、たくさんの悲劇(例…脳死間題)も生まれ、本来「死」とは人間にとって「生」と同価値に等しいものであるはずなのに「死」を唯物的発想で捉えることによって、人間生命のピリオドヘと勝手にすり替えたのです。

ここから、たくさんの悲劇(例…脳死間題)も生まれ、本来「死」とは人間にとって「生」と同価値に等しいものであるはずなのに「死」を唯物的発想で捉えることによって、人間生命のピリオドヘと勝手にすり替えたのです。

例えば、私の書道の先生の父親は、医師に脳死と宣告されたのですが、書道の先生が言うには「私の父は、手を握ると強く握り返してくれました。手がとても温かかったのを今でも覚えています。そして、そこには生きている人間同士の意思の疎通があったのです」と、話してくれました。そして、しきりに脳死患者の臓器移植には、異を唱えておりました。

現代社会の実相として、人は長く生きる事が最適であり、善であるという幻想と共に暮す日々が始まったと言っても過言ではないでしょう。儒家や道家哲学での生きるということの意味とは、探求心を伴った善への前進であり、生きた時間ではなく、生きたことの意味を持つことにあります。そして、それが最も重大なことなのです。

ただ、何となく過ぎていく日常に「生」はなく、G.I.グルジェフ(1866-1949)は、このただ何となくの日常から脱出することを切実に人類に啓発した人ですが、彼は次のように言います。

ただ、何となく過ぎていく日常に「生」はなく、G.I.グルジェフ(1866-1949)は、このただ何となくの日常から脱出することを切実に人類に啓発した人ですが、彼は次のように言います。

「もし、瑣末な興味や重要でもない目的の輪の中で空回りしている普通の人の生活の恐ろしさを仮借なく見抜くことができたら、そして彼らが何を失いつつあるかを知ることができたら、自分にとって重大なことはただ一つ―――

この普遍法則から逃れること、自由になることしかありえないことを

得心するだろう。」 G.I.グルジェフ

私は、この本(拙著:『自然への回帰線』)を通してこの普遍法則から逃れる方法を皆さんに自然への回帰、道の探求というかたちで表現したいと考えています。

自然への道とは、自己観察をともなって完成します。そして、この自己観察を理想的な形で追求するために、修道があり、功法世界(例:気功、神功、識功)があるのです。

上述したG.I.グルジェフやP.D.ウスペンスキ一らの修道スタイルである形のワークと呼ばれるものは、明らかに東洋の伝統文化が、西欧社会へ伝播したものであるといえます。

彼らのワークは、気功と変わるすべ術がほとんどなく、むしろ私の述べる形神という観点から見ても、現代社会に蔓延しているエアロビクスと何ら変わらないような唯物論的な気功と比べて、はるかに優れているといえるでしょう。

東洋社会にあって、このようなエアロビクスまがいの気功が主流としてまかり通っているというのは、先人に対して、恥ずべき事です。

東洋社会にあって、このようなエアロビクスまがいの気功が主流としてまかり通っているというのは、先人に対して、恥ずべき事です。

先程から述べている様に、「形神(けいしん)」と言われるものの構成要素は、仏説の根本である三学(戒・定・慧)から成り立つのです。この三学を根本にすえて、精神活動である神を形に入れることのできる教義体系を持たない気功はすべて、唯物論的気功と私は呼んでいます。

先程から述べている様に、「形神(けいしん)」と言われるものの構成要素は、仏説の根本である三学(戒・定・慧)から成り立つのです。この三学を根本にすえて、精神活動である神を形に入れることのできる教義体系を持たない気功はすべて、唯物論的気功と私は呼んでいます。

しかし、現代では、東洋社会事体が、自分らの伝統文化によって成り立っているのではなく、西欧化イコール近代化というスローガンのもとで、自分らの文化を打ち壊しながら進展したため、東洋の伝統文化をより崩さずに西欧で体系化したG.I.グルジェフなどに見られる智慧が、東洋人にとって目新しいものに見えてしまうのも仕方ないかもしれません。

古来より東洋の知識人は生活の中に三学の一つである「定」、つまり瞑想を取り入れることで、自己観察を通じた人生を歩んできました。

そもそも、瞑想を言葉の上で上滑りに解釈しているものは多いのですが、そのような行為はただの評論家であって、決して実践家の解釈とは違います。

実践家の解釈とは、深い認織であるところの理解を得ているものなのです。そして、この理解を言葉で割り切って表現するのは非常に難しく、ただひたすら形而上に固執するしかないのです。

だから、禅では「不立文字(ふりゅうもんじ)」という立場を作りながらも、わかる者には真髄、つまり正しい理解の助けをあたえたいという一心で、たくさんの語録があります。

だから、禅では「不立文字(ふりゅうもんじ)」という立場を作りながらも、わかる者には真髄、つまり正しい理解の助けをあたえたいという一心で、たくさんの語録があります。

不立文字,教外別伝,直指人心(じきしにんしん),見性成仏(けんしようじようぶつ)の四句より成る.禅の宗義をあらわす代表的なことば.教説の外に,体験によって別に伝えるものこそ禅の真髄であり,経論の文字をはなれて,ひたすら坐禅によって釈尊のさとりに直入する意.

禅の語録を読んだ者達の表現は口々に「矛盾している」、「訳がわからない」と口にします。そもそも、彼らが口にする"矛盾"とは、自分が経験を経たものに対する固執した自分の常識が絶対に正しいという態度から、「矛盾している」という表現を作り上げるのですが、まさにこれこそ矛盾していると言えるでしょう。

禅の語録を読んだ者達の表現は口々に「矛盾している」、「訳がわからない」と口にします。そもそも、彼らが口にする"矛盾"とは、自分が経験を経たものに対する固執した自分の常識が絶対に正しいという態度から、「矛盾している」という表現を作り上げるのですが、まさにこれこそ矛盾していると言えるでしょう。

そして、このように自分の常識に固執した理解が、それ以上の認識を不可能にしていく事に気づくものは非常に少ないのが悔やまれてなりません。だから、禅は空っぽにすることにこだわります。

さまざまな感情の表現とも呼べる欲を捨てることで、精神活動の枠を広げていくのです。そもそも、自然界の法則に照らしてみても、人間は失うことなくして、得ることは出来ないのです。例えばこの社会の中でも働くという行為に時間を捧げることによってその内容と時間に応じたお金が貰える仕組みになっています。

以下の文章(*1997年の気功講座テキスト)で順を追って、私なりの形而上学や私が最も重んじる「認識」を語るにあたって極力皆様が第一義的に信仰している科学信仰なるものを疎外せぬように、勉めたいと思います。

しかし、私は私が自ら勝ち得た認識こそが、絶対であり、その様なものこそが、きっと皆さんの心に残ることであると信じる手前、この本(*1997年の気功講座テキスト)は一種独特の視点の切り替えに伴う、意識の切り替えを意図して書きました。

そもそも、ここで用いられている文章の大半は、私が講座の折に用意したテキストからの文章の抜粋であり、講座の生徒達の意識に必要な形の文章を用意したものに対して、対象とする視野を広げ、一部加筆を加えてここに載せる運びとなったのです。

要は、気功の世界観を皆様の心に提供し、皆様の意識に光りを投げ与えるために書かれたものということになります。また、この一連の文章と共に意識の進展を伴ってこそ、綿密に皆様を東洋の伝統文化である気功という世界観に接触を可能にするのです。

要は、気功の世界観を皆様の心に提供し、皆様の意識に光りを投げ与えるために書かれたものということになります。また、この一連の文章と共に意識の進展を伴ってこそ、綿密に皆様を東洋の伝統文化である気功という世界観に接触を可能にするのです。

昨今の出版されている気功関連の本は、まるで「その本の功法をやったらいいことがあるかなー」などと読者に思わせる事を意図した構成になっており、一種の麻薬のようなものとして意識を益々ありきたりの日常に埋没させるだけのものに過ぎず、二千年以上人間の意識に光りを投げ与えてきた『論語』や『老子』などと比すならば、「馬鹿にするのもいいかげんにしろ!」と、いった観があります。

もちろん、そのようなものに比べたら、私の書くものなど取るに足りないものなのかもしれませんが、ただ先ほどの出版物と同列に並べられるものではないと断言したいのです。何故なら、ブローカーまがいの気功師達が書くものは、「認識」であるところの識神の活動が明らかに、東洋の伝統文化の系列にいないからであります。

それは、東洋の伝統書ばかりを読んで引用するのとも、また違います。要は、その人の意識が何処にあるかという気功で言うところの「功の高さ」の段階を指すのです。この様な、段階を見分けることが出来るのは、当然ワインなどを見分けるのに、ソムリエがいるのと同様に厳密にその世界の秩序が目には見えないかもしれませんが、存在するのです。

それは、東洋の伝統書ばかりを読んで引用するのとも、また違います。要は、その人の意識が何処にあるかという気功で言うところの「功の高さ」の段階を指すのです。この様な、段階を見分けることが出来るのは、当然ワインなどを見分けるのに、ソムリエがいるのと同様に厳密にその世界の秩序が目には見えないかもしれませんが、存在するのです。

気功を人様に語る上での内容として、一番大事なことは、知識のうろ覚えやトンデモない理論や方向性の伴わないエアロビクスまがいの功法ではなく、伝統文化というスタイル形の中にある智慧の認識を可能にならしめる方向性を模範として示すことなのです。それには、この現代の根幹を成す思想から、いま何が必要とされているかという事を見ぬく洞察にもとづいた教えでなければ役に立ちません。

そのため、古代からのシャーマニズム文化の延長である気功には、何を認識可能とならしめるかという事を順を追って説明したいと思います。

*本文章は、1997年に開かれたの気功講座のテキストで使用されたものからの抜粋です。

<エッセー集>

エピローグ:「荷物と心の整理」

「空海の文化」

「中国における思想と仏教」

「後期密教における力の顕現」

「神智学協会とインドにおけるユートピア」

「そして、世界は作られている」

「自然への道」

*これらのエッセーは12年前に書かれたものです。まったく加筆、訂正していません。